Lärmmessung

Die Grundlage für wirksamen Lärmschutz

Der Luftverkehr ist an klare rechtliche Vorgaben gebunden. So sind die Flughäfen dazu verpflichtet, Fluglärm kontinuierlich zu messen und aufzuzeichnen. Mithilfe der erhobenen Daten entwickeln Bundesländer und Kommunen gemeinsam mit Flughäfen und Fluggesellschaften Konzepte, um die betroffenen Regionen besser vor Fluglärm zu schützen.

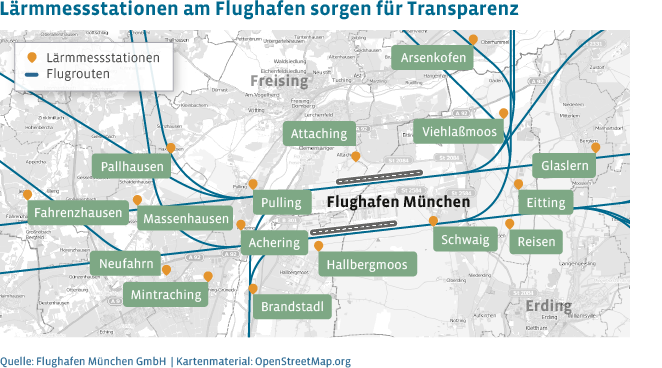

Eine der wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den Luftverkehr ist das Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Paragraph 19a verlangt von jedem Flughafen, auftretenden Fluglärm zu messen. Wo die Messstationen am jeweiligen Standort aufgestellt werden, entscheiden die Flughäfen in Absprache mit den Behörden und der Fluglärmkommission, in der immer auch die betroffenen Gemeinden vertreten sind. Die Stationen stehen dabei in der Nähe der An- und Abflugrouten beziehungsweise bei den Ortschaften, die von Fluglärm betroffen sind. So entsteht ein Netz an Messstationen, wie am Beispiel der Flughafenregion München zu sehen ist:

Lärmmessstationen am Flughafen sorgen für Transparenz #laermmessstationen-am-flughafen-sorgen-fuer-transparenz

Quelle: Flughafen München GmbH | Kartenmaterial: OpenStreetMap.org

Da die Standorte der Messstationen unterschiedlich weit vom Flughafen entfernt sind, sind die Ergebnisse verschiedener Messstationen nicht miteinander vergleichbar – weder am selben Flughafen noch zwischen zwei unterschiedlichen Flughäfen.

Zusätzlich zur stationären Messinfrastruktur setzen einige Flughäfen freiwillig mobile Messstationen ein. Damit können auch Lärmbelastungen an Orten ermittelt werden, an denen keine stationäre Messstelle vorgesehen ist. Im Vergleich zum Flughafen München betreibt beispielsweise der Flughafen Frankfurt 29 feste Stationen und drei mobile Messanlagen.

Fluglärmmessung – wie funktioniert das? #fluglaermmessung-wie-funkioniert-das

Fluglärm wird von den Messstationen mithilfe von Schallpegelmessgeräten erfasst. Dabei wandelt das Mikrofon die Schallwellen der Umgebungsgeräusche in elektrische Signale um. Ein spezieller, normierter Bewertungsfilter – der sogenannte A-Filter – sorgt dafür, dass das Messgerät die erfassten Schallwellen annähernd so interpretiert, wie sie vom menschlichen Ohr empfunden werden.

Dabei ist zu beachten: Laute Fremdgeräusche in der direkten Umgebung von Messstationen, hervorgerufen zum Beispiel durch Wind, Gewitter, vorbeifahrende Motorräder, Autos oder auch Vogelgesang, können Fluglärmereignisse überlagern und somit Messergebnisse verfälschen. Hohe Lärmmesswerte müssen also nicht zwingend von Flugzeugen stammen, sondern sind auch auf solche Störfaktoren zurückzuführen. Daher werden diese Messergebnisse zwar protokolliert, aber bei der Darstellung von Fluglärm nicht berücksichtigt. Um diese Fremdgeräusche zu filtern, werden die Daten im Nachgang mit Flugplänen und Radaraufzeichnungen abgeglichen, um bestmögliche Aussagen über den Fluglärm treffen zu können.

Im Umfeld des Frankfurter Flughafens #im-umfeld-des-frankfurter-flughafens

Experten überprüfen regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Lärmmessstationen

Quelle: Fraport AG, Andreas Meinhardt

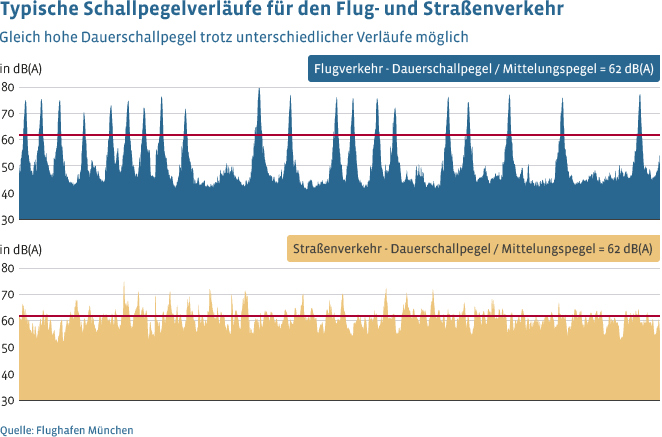

Fluglärm ist kein konstantes Geräusch. Startende und landende Flugzeuge sind nur für einen kurzen Moment zu hören. Um die Lärmbelastung insgesamt realistisch einschätzen und vergleichen zu können, wird ein spezieller Wert errechnet, der auf einen bestimmten Zeitraum bezogen ist. Er nennt sich äquivalenter Dauerschallpegel (LAeq) und wird in dB(A) angegeben. Der Dauerschallpegel berücksichtigt sowohl Stärke als auch Dauer und Häufigkeit der Schallemissionen. Daher kann der Dauerschallpegel für unterschiedliche Schallpegelverläufe trotzdem gleich hoch sein. Dies verdeutlicht die folgende Grafik. In diesem Beispiel erreicht Luftverkehr mit einigen vergleichsweise lauten Einzelschallereignissen den selben Dauerschallpegel wie Straßenverkehr, der zwar leisere Einzelschallereignisse aufweist, dafür aber durchgehend Schall erzeugt:

Typische Schallpegelverläufe für den Flug- und Straßenverkehr #typische-schallpegelverlaeufe-fuer-den-flug-und-strassenverkehr

Gleich hohe Dauerschallpegel trotz unterschiedlicher Verläufe möglich

Quelle: Flughafen München

Der Gesetzgeber hat unter anderem zwei Zeitbereiche definiert, für die dieser gemittelte Pegel angegeben wird: der äquivalente Dauerschallpegel von 6 Uhr bis 22 Uhr (LAeq Tag) und der äquivalente Dauerschallpegel von 22 Uhr bis 6 Uhr (LAeq Nacht). Diese Zweiteilung erlaubt es, die Lärmsituation am Tag und in den Nachtstunden gesondert darzustellen. Neben dem Dauerschallpegel müssen die Fluglärmmessstationen aber auch noch andere Größen wie den Maximalschallpegel eines Vorbeifluges sowie deren Häufigkeit und zeitliche Verteilung ausweisen.

Messdaten nutzen allen Beteiligten #messdaten-nutzen-allen-beteiligten

Die mithilfe der Messinfrastruktur erhobenen Daten werden regelmäßig in den Fluglärmberichten veröffentlicht. Sie dienen vorrangig der Information der Anwohner und der Fluglärmkommissionen. Darüber hinaus werden sie auf vielfältige Weise genutzt, um die Fluglärmbelastung der Menschen zu verringern:

- Einige Flughäfen richten anhand der Messdaten ihre Flughafenentgelte aus, andere nutzen hierfür die Werte der Lärmzertifikate der Flugzeuge: Wer laute Maschinen einsetzt, muss tiefer in die Tasche greifen. Dadurch wird ein Anreiz für die Luftfahrtunternehmen geschaffen, leiseres Fluggerät einzusetzen. Außerdem weisen Flughäfen beziehungsweise die Lärmschutzbeauftragten der jeweiligen Aufsichtsbehörden die Fluggesellschaften darauf hin, wenn ihre Flugzeuge ungewöhnlich hohe Lärmwerte aufweisen.

- Weil Flughäfen von den Bundesländern genehmigt und beaufsichtigt werden, nutzen auch Landesbehörden die Lärmdaten. Sie überwachen so die Einhaltung der Genehmigungsauflagen und identifizieren Ereignisse von vermeidbarem Fluglärm. Zudem überprüfen sie, ob die festgelegten Lärmschutzzonen weiterhin ausreichen oder ob sie angepasst werden müssen, weil der Fluglärm zugenommen hat.

- Durch die langjährigen Lärmmessungen können auch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes wie zum Beispiel neue lärmmindernde Flugverfahren überprüft werden. So lässt sich feststellen, ob ein neues Verfahren auch die erhofften Lärmreduzierungen bringt.

- Besonders wichtig für die Anwohner: Die Lärmdaten werden auch verwendet, um Lärmbeschwerden zu bearbeiten.

Fluglärm sichtbar machen – Transparenz im Internet #fluglaerm-sichtbar-machen-transparenz-im-internet

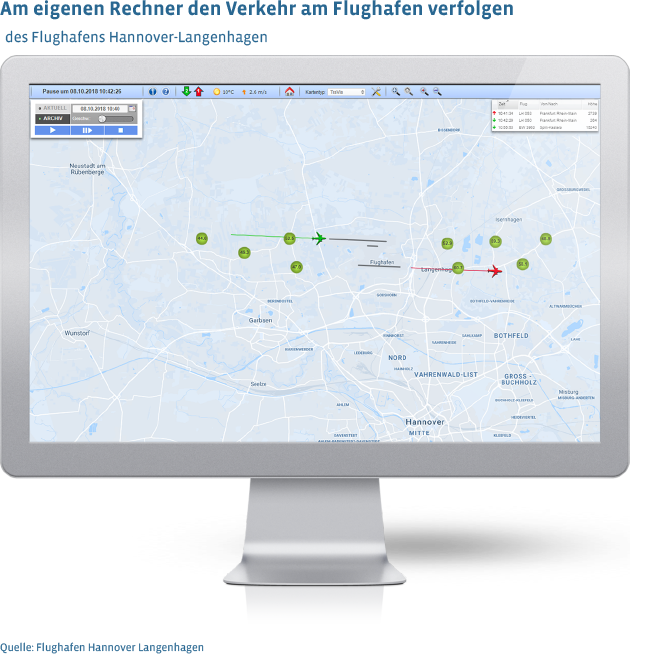

Die Ergebnisse der Lärmmessungen werden in erster Linie genutzt, um die Flughafenanwohner zu informieren. Neben gedruckten Fluglärmmessberichten werden die Ergebnisse auch auf speziellen Webseiten veröffentlicht. Ein Beispiel dafür ist das Flug-Visualisierungs-System des Flughafens Hannover-Langenhagen. Die Webseite zeigt auf einer interaktiven Karte die Flugbewegungen aller an- und abfliegenden Maschinen in einem Radius von 90 Kilometern einschließlich der aktuellen Ergebnisse der Fluglärmmessungen an den ortsfesten Messstellen.

Am eigenen Rechner den Verkehr am Flughafen verfolgen #am-eigenen-rechner-den-verkehr-am-flughafen-verfolgen

Flug-Visualisierungs-System des Flughafens Hannover-Langenhagen

Quelle: Flughafen Hannover Langenhagen

Es stehen zwei Ansichten zur Verfügung: Im Aktuell-Modus können Nutzer mit zwanzigminütiger Verzögerung die Lärmdaten einzelner Messstationen abrufen. Zudem erhalten sie weitere Informationen über Flugzeugtyp, Fluggesellschaft, Start- oder Zielflughafen sowie Flughöhe und -geschwindigkeit. Im Archiv-Modus können die Bürger bis zu zwei Monate rückwirkend detaillierte Flugbewegungen einsehen. Der Nutzen ist hoch: Jeder Bürger kann sich mithilfe des Systems jederzeit ein Bild über die Lärmsituation am Flughafen machen.

Vergleichbare Systeme gibt es auch an anderen Standorten, wie zum Beispiel an den Flughäfen Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München. Dort kann man sich zusätzlich für einen beliebigen Ort und eine ausgewählte Flugbewegung den berechneten Fluglärmpegel anzeigen lassen. Auch die Deutsche Flugsicherung bietet eine Website an, die Flugverläufe im Nahbereich deutscher Flughäfen für die Bürger nachvollziehbar macht. Mit der nutzerfreundlichen Aufbereitung im Internet will die Luftfahrt mehr Transparenz für die Bürger schaffen und so einen Beitrag dazu leisten, die Debatte um Fluglärm zu versachlichen.

Weiterführende Informationen

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Hamburg

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Hannover-Langenhagen

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen München

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Frankfurt

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Köln/Bonn

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Düsseldorf

- Flug-Visualisierungs-System für den Flughafen Berlin

- Forum Flughafen und Region: Visualisierung des Flugverkehrs über Frankfurt

- Infoservice Fluglärm Frankfurt

- Deutsche Flugsicherung: Flugverläufe online verfolgen

- Flightradar24: Flüge weltweit verfolgen (Englisch)

- Verfälschung der Fluglärmmessung durch Vogelgesang (Video)

- Verfälschung der Fluglärmmessung durch ein Gewitter (Video)