Wie vor Lärm schützen?

Trotz Fortschritten der Luftfahrt, das Fliegen leiser zu machen, lässt sich ein gewisses Maß an Fluglärm nicht vermeiden. Luftverkehr und Politik sind in der Verantwortung, die Belastung der Menschen möglichst gering zu halten. Neben Maßnahmen des passiven Schallschutzes in stark betroffenen Gebieten bedarf es auch einer vorausschauenden und verantwortungsbewussten Raumordnungs- und Siedlungspolitik.

Der wirksamste Weg, Menschen vor Belastungen durch Fluglärm zu schützen, ist der aktive Schallschutz, also die Reduzierung des Lärms an der Quelle. Doch obwohl hierbei in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beachtliche Fortschritte erzielt werden konnten, lässt sich Fluglärm auch durch neue Flugzeugtechnologien und innovative Flugverfahren nur bedingt vermeiden.

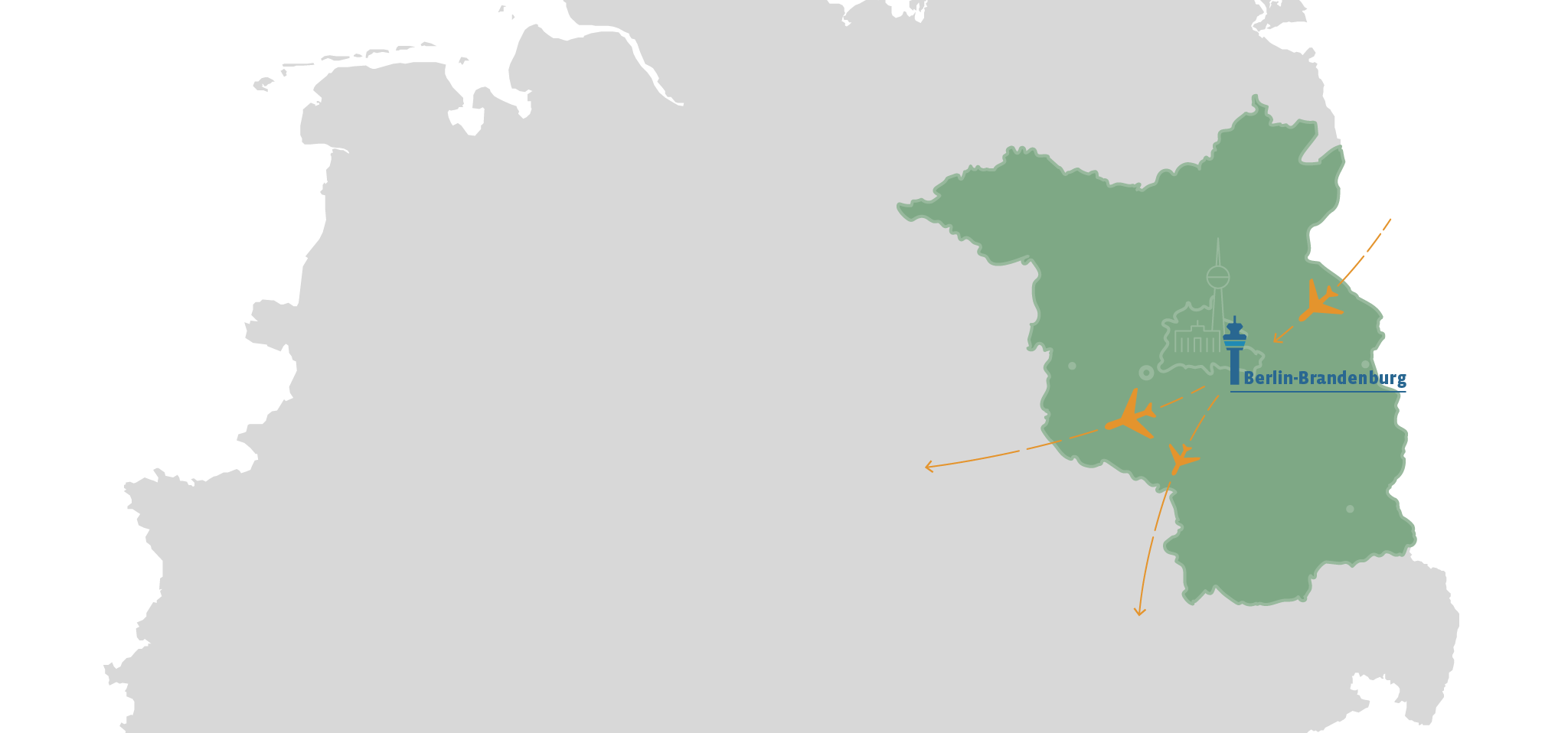

Das ist insbesondere im Nahbereich eines Flughafens der Fall. Da die Sicherheit in der Luftfahrt immer Vorrang hat, schreibt die UN-Luftfahrtorganisation ICAO zum Beispiel vor, dass es an jedem Flughafen einen geraden Endanflug von mindestens drei nautischen Meilen geben muss, was ungefähr 5,6 Kilometern entspricht. Anwohner, die in diesem Bereich wohnen, werden unumgänglich überflogen. Auch moderne satellitengestützte Verfahren, die gekurvte Anflüge ermöglichen, können nicht verhindern, dass im Endanflug bestimmte Gebiete in direkter Nähe zur Landebahn überflogen werden. Sind die An- und Abflugschneisen bewohnt, müssen die Anwohner vor diesem unvermeidbaren Lärm so weit es geht geschützt werden. Dabei ist die Luftverkehrswirtschaft genauso gefordert wie die Politik:

- Für eine verantwortungsbewusste Siedlungspolitik ist es unabdingbar, dass die umliegenden Kommunen und das jeweilige Bundesland an einem Strang ziehen. Wenn die Wohnbebauung immer näher an den Flughafen heranrückt, wenn in lärmbetroffenen Gebieten weitere Flächen für lärmsensible Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser ausgewiesen werden, dann konterkariert das die Erfolge der Luftfahrt bei der Lärmminderung an der Quelle.

- Die Luftverkehrswirtschaft investiert in passiven Schallschutz, also in bauliche Maßnahmen an Wohngebäuden, die die Lärmbelastung für die Anwohner verringern sollen. So haben Menschen, die in gesetzlich festgelegten Lärmschutzzonen wohnen, das Recht auf Erstattung ihrer Aufwendungen für erforderlichen Schallschutz, wie zum Beispiel Schallschutzfenster und andere Schutzmaßnahmen.

- Auch der Ankauf von Immobilien durch die Flughäfen ist eine Möglichkeit, Menschen vor Belastungen durch Fluglärm zu schützen. Diese Maßnahme kommt vor allem bei wesentlichen Erweiterungen oder Neubauten von Flughäfen infrage, wenn Menschen neuen, sehr hohen Lärmpegeln ausgesetzt sind.