Moderne Flugzeuge

Mehr als 48 Milliarden Euro für die Flottenerneuerung

Flugzeuge der neuesten Generation sind deutlich leiser als ihre Vorgänger. Ihre Lärmemissionen sind heute 88 Prozent niedriger als noch vor 60 Jahren, unter anderem durch neuste Triebwerkstechnologie. Industrie und Wissenschaft arbeiten intensiv daran, dass sich die Lärmemissionen der Maschinen immer mehr auf die unmittelbare Nähe des Flughafengeländes beschränken.

Seit Jahrzehnten arbeitet die Luftfahrt daran, die Belastung der Bevölkerung durch Fluglärm zu verringern. Der wichtigste Ansatzpunkt dafür ist das Flugzeug selbst. Mit jeder neuen Flugzeuggeneration sinken die Lärmemissionen deutlich gegenüber den Vorgängermodellen.

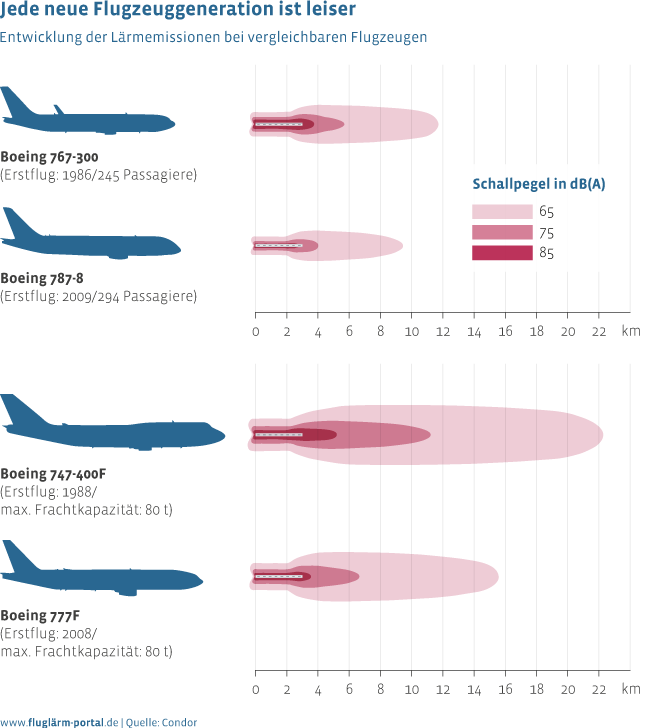

Ein Beispiel: Das Langstreckenflugzeug Boeing 767 wurde in den 1980er-Jahren entwickelt. Als Nachfolgemodell bietet Boeing seit 2009 die Boeing 787 "Dreamliner" an, dabei konnte der Lärm in der Startphase deutlich verringert werden. Gleiches gilt für zu diesen Zeiten entwickelte Frachtflugzeuge. Die Grafik zeigt die Lärmteppiche von vergleichbaren Flugzeugen verschiedener Generationen. Dabei markieren die eingefärbten Flächen den Bereich, in dem der Schallpegel beim Start 65 bis 85 dB(A) beträgt. Ein 25 Meter weit entferntes Auto, das mit 60 Stundenkilometern fährt, ist ebenfalls etwa 75 dB(A) laut.

Jede neue Flugzeuggeneration ist leiser #jede-neue-flugzeuggeneration-ist-leiser

Entwicklung der Lärmemissionen bei vergleichbaren Flugzeugen

Quelle: Condor

Zwei Stellschrauben für leisere Flugzeuge #zwei-stellschrauben-fuer-leisere-flugzeuge

Im Wesentlichen gibt es zwei Lärmquellen, an denen die Flugzeughersteller ansetzen, um Flugzeuge leiser zu machen:

- Die Hersteller haben gerade an den Triebwerken große Fortschritte erreichen können. Das Potenzial ist noch nicht erschöpft: Durch den Einsatz von innovativen Konzepten und Technologien lassen sich auch in Zukunft deutliche Fortschritte beim Lärmschutz erzielen. Dabei werden alle Lärmquellen am Triebwerk berücksichtigt.

- An Flugzeugoberfläche, Flügeln und Fahrwerken werden insbesondere bei der Landung erhebliche Luftmengen verwirbelt. Die dadurch entstehenden Geräusche werden am Boden als Fluglärm wahrgenommen. Luftfahrtingenieure arbeiten daran, die Flugzeugoberfläche aerodynamisch zu optimieren, damit weniger Umströmungsgeräusche entstehen. Auch für Flügel und Fahrwerke werden lärmmindernde Maßnahmen entwickelt. Ein Beispiel dafür haben viele Passagiere schon gesehen: Flügel mit verlängerten und nach oben abgeknickten Spitzen. Sie reduzieren den Luftwiderstand und ermöglichen so energiesparende und leisere Startvorgänge.

Deutsche Fluggesellschaften mustern ältere Flugzeuge aus #deutsche-fluggesellschaften-mustern-aeltere-flugzeuge-aus

Gemessen an den Vorgängermodellen sind neuere Flugzeuge erheblich leiser. Schon heute betreiben deutsche Fluggesellschaften viele Flugzeuge moderner Bauart. Und auch für die kommenden Jahre haben sie 205 Flugzeuge bestellt. Dabei ist Lärmschutz nur ein Grund für die Flottenmodernisierung. Ein weiterer Anreiz: Moderne Flugzeuge sind nicht nur leiser, sie verbrauchen auch deutlich weniger Kerosin.

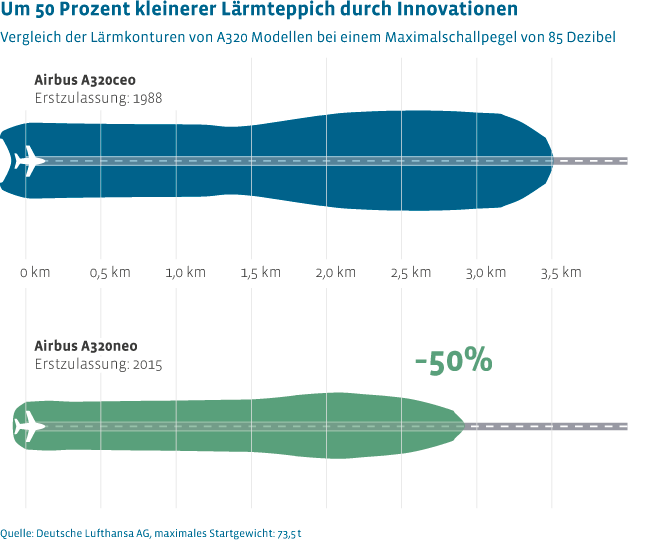

Um 50 Prozent kleinerer Lärmteppich #um_50_prozent_kleinerer_laermteppich

Vergleich der Lärmkonturen von A320 Modellen bei einem Maximalschallpegel von 85 Dezibel

Die A320 ist eines der weltweit meist verbreiteten Flugzeuge. Nach mehr als 25 Jahren bekam die Airbus Familie inzwischen Zuwachs durch die A319neo, A320neo und die A321neo. Die neuen Versionen fliegen bis zu 25 Prozent sparsamer als ihre Vorgänger. Ein Großteil dieser Ersparnisse speisen sich aus der Nutzung von Getriebefan-Triebwerken, die von MTU und Pratt & Whitney entwickelt wurden. Diese benötigen nicht nur weniger Treibstoff, sie sind auch leiser. Die Lärmkontur des Maximalschallpegels (85 dB) konnte so um 50 Prozent reduziert werden.

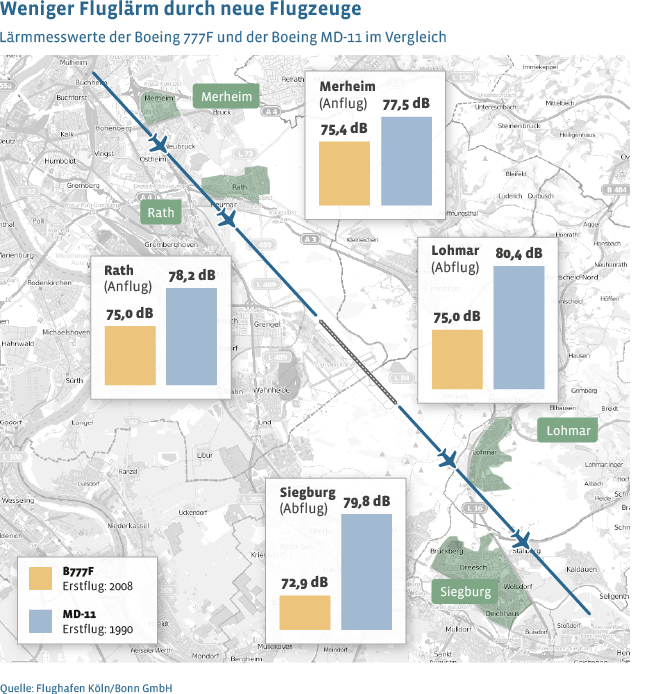

Mit den neuen Maschinen werden in der Regel ältere – und lautere – Flugzeuge ersetzt. Zum Beispiel wird seit 2012 eines der modernsten Frachtflugzeuge der Welt, die Boeing 777F, am Flughafen Köln/Bonn eingesetzt. Es ersetzt Flugzeuge des Modells Boeing MD-11. Die Grafik zeigt, dass damit deutliche Entlastungen für die Bevölkerung verbunden sind. An manchen Messpunkten ist das neue Modell mehr als 5 Dezibel leiser.

Weniger Fluglärm durch neue Flugzeuge #weniger-fluglaerm-durch-neue-flugzeuge

Lärmmesswerte der Boeing 777F und der Boeing MD-11 im Vergleich

Quelle: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Flottenmodernisierung gibt es nicht zum Nulltarif #flottenmodernisierung-gibt-es-nicht-zum-nulltarif

Moderne Flugzeuge kosten viel Geld – zum Teil dreistellige Millionenbeträge. Die 205 Maschinen, die deutsche Fluggesellschaften bei den Herstellern bestellt haben, entsprechen einem Listenpreis von rund 48 Milliarden Euro. Hinzu kommen kostenintensive Nachrüstungen an den Flugzeugen der Bestandsflotten.

Flottenmodernisierung gibt es folglich nur, wenn die Fluggesellschaften Gewinne erwirtschaften und so ihre Investitionskraft erhalten oder stärken können. Die Investitionskraft der deutschen und europäischen Luftfahrtunternehmen gerät aber unter Druck, wenn der Gesetzgeber mit immer neuen Auflagen und Beschränkungen für sie Nachteile im internationalen Wettbewerb herbeiführt.

Denn nationale Alleingänge wie zum Beispiel die deutsche Luftverkehrsteuer, die Fluggesellschaften 2019 rund 1.2 Milliarden Euro kostete, haben die Investitionskraft der Fluggesellschaften deutlich belastet: Knapp fünfzig Prozent der Abgaben für die Luftverkehrsteuer trugen alleine vier deutsche Fluggesellschaften, den restlichen Anteil hingegen über 100 internationale Fluggesellschaften. Zwischen 2011 und 2019 sind insgesamt 9,5 Milliarden Euro Luftverkehrsabgabe an den Staat geflossen - davon zahlten 4,9 Milliarden Euro die deutschen Fluggesellschaften. Deutsche Fluggesellschaften zahlen die Luftverkehrsteuer also überproportional.

Faire Wettbewerbsbedingungen ohne nationale und regionale Alleingänge sind also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Fluggesellschaften ihre Investitionen in energieeffiziente und lärmmindernde Flugzeuge verstärken können.

Die folgende Bildstrecke zeigt, welche neueren Modelle der Flugzeughersteller Airbus, Boeing, Bombardier und Embraer auf dem Markt sind oder in den kommenden Jahren auf den Markt kommen – und welche Bestellungen deutscher Fluggesellschaften die Hersteller in ihren Auftragsbüchern haben.

ICAO verschärft Vorgaben für die Neuzulassung von Flugzeugen #icao-verschaerft-vorgaben-fuer-die-neuzulassung-von-flugzeugen

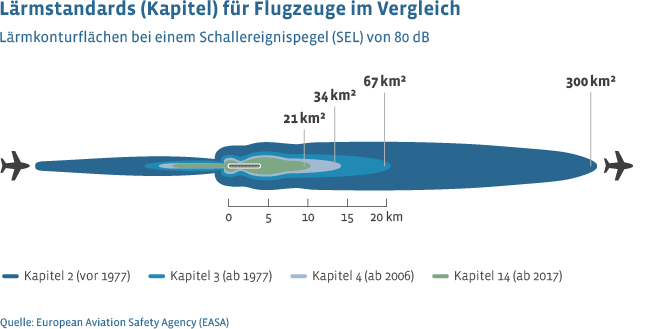

Viele ältere und lautere Maschinen dürfen auf europäischen Flughäfen überhaupt nicht mehr landen. Basis für solche Vorgaben ist die Lärmzertifizierung der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO, einer Organisation der UN. Sie legt fest, wie hoch die Geräuschemission bei der Zulassung von neuen Flugzeugmustern sein darf. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit orientiert sich daran. So dürfen in Europa sogenannte Kapitel-2-Flugzeuge seit April 2002 nicht mehr eingesetzt werden, es sei denn, es handelt sich um Hilfsgüterflüge oder Oldtimer der Lüfte. Darunter fallen ältere und lautere Maschinen wie die Boeing 737-200 und die Boeing 747-200.

Für Düsenflugzeuge, die nach dem 31. Dezember 2017 zugelassen wurden, gelten noch einmal strengere Kriterien: Sie müssen deutlich leiser sein als Kapitel-4-Flugzeuge. Moderne und vergleichsweise leise Maschinen wie der Airbus A380 und der Dreamliner von Boeing erfüllen bereits den neuen Standard nach Kapitel 14, obwohl dieser erst für Maschinen gilt, die ab dem 31. Dezember 2017 zugelassen wurden.

Lärmstandards (Kapitel) für Flugzeuge im Vergleich #laermstandards-fuer-flugzeuge-im-vergleich

Lärmkonturflächen bei einem Schallereignispegel (SEL) von 80 dB